|

|

2020年9-12月,中国科学院伊犁河流域生态系统研究站(以下简称“伊犁站”)工作人员坚守工作岗位,依托野外站积极开展科研工作,保障试验正常开展。

2020年在全球抗击新冠疫情之际,伊犁站科研人员的工作并没有松懈。一方面,积极推进科研进度,截至2020年12月,共计发表文章二十四篇。另一方面,伊犁站工作仍有序开展,以科研成果为依托,与社会各界开展线上行业交流,服务区域经济建设,同时用实践经验支持科研,促进了科研成果与社会需求之间的有效耦合和互动。具体情况如下:

一、 科研进展情况

1、基于遥感监测的1986-2013年新疆地表植被覆盖和土壤湿度变化及响应的时空分析

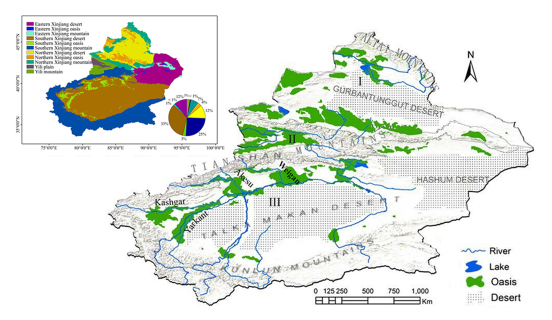

干旱半干旱区生态演变的遥感监测及其影响因素研究一直以来都是全球变化研究的重点内容。中国新疆区域的山地—绿洲—荒漠耦合系统是全球气候变化响应的敏感区,生态环境脆弱。研究新疆山地—绿洲—荒漠耦合系统及其被划分出的山地、绿洲、平原、荒漠等11个子系统在1986—2013年的植被覆盖及地表土壤湿度的时空变化及其驱动因素,能够较为全面有效的揭示植被-水分的关系,反映植被变化趋势特征。故本研究对SMC和植被覆盖的时序变化特征及影响要素进行了研究,研究结果表明:(1)1986-2013新疆区域大部分生态分区SMC是增加趋势,而植被覆盖均呈减少的趋势,(2)降水量的显著促进了新疆区域大多数生态分区的SMC的增长,但对植被覆盖的影响不显着;(3)SMC和植被覆盖存在相似的变化周期,这表明植物与土壤湿度之间的年际变化响应从干旱到湿润条件均表现一致性,并且这种响应关系非常的稳定。在干旱区开展山地—荒漠─绿洲系统,利用土壤湿度产品和植被覆盖产品开展景观格局的变化研究,对于干旱区研究来说具有重要的理论和实际意义。

研究成果以“Temporal-spatial variations of vegetation cover and surface soil moisture in the growing season across the mountain-oasis-desert system in Xinjiang, China”为题发表于Geocarto International上。

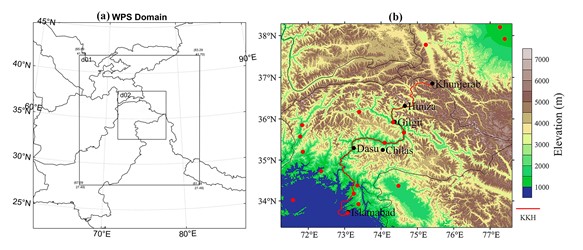

研究区概况图

2、WRF模式中积云动力、云物理参数化方案在中国天山中段复杂地形条件下强降雨数值模拟适用性研究

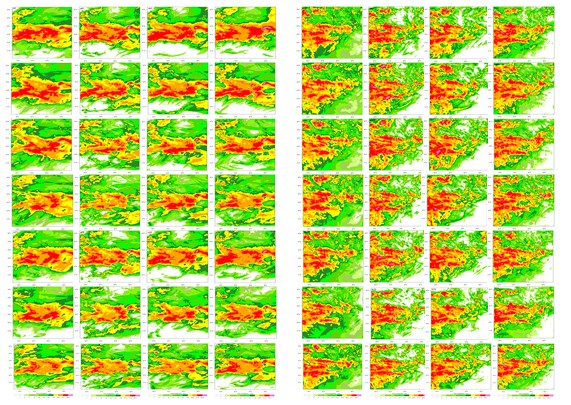

随着高寒山区水文模拟研究的深入,迫切需求高分辨率的降雨数据作为分布式水文模型的驱动数据。故本研究利用中尺度数值气象预报模式WRFV3.9,采用27、9和3km三重嵌套,选用4种云微物理方案(morrison,WSM6,Goddard, Tompson),7种积云方案(KF,BMJ,GF,Grell-3,KF-CuP,New SAS,GD),对发生在新疆天山中段山区的两次典型强降水进行模拟实验和对比分析,探讨不同云微物理方案和积云动力方案对该区域累计降雨量模拟的影响。结果表明:(1)28种物理方案模拟得到的降雨落区和累积降雨量存在着一定的差异,其中WSM6云物理方案和Grell3积云动力方案适用于天山中段山区3千米分辨率下的强降雨模拟,模拟的累积降雨量、降雨分布与实况最为接近。(2) )28种物理方案模拟得到的云中水成物的模拟结果显示,模拟降雨量偏多的方案中其雪晶含量明显较高。仅WSM6云微物理方案因具有依靠温度调节雪晶和冰晶含量的机制,使其适用于模拟该区域累计降雨/量。(3)结合降雨量和降雨大值区域分布等方面对7种云动力方案的模拟能力进行对比分析,发现Grell3方案的优点在于允许沉降影响延伸到临近的网格,使其更适合该区域3km空间分辨率的累积降雨量的模拟。综合研究表明:WRF模式对天山的复杂地形区域的降雨量具有极强的模拟能力,若能够完善研究区域云微物理、积云动力物理方案的机理,WRF模式的模拟精度还能够进一步提高。

研究成果以“Impact of the WRF with different cloud microphysics and cumulus parameterizations on the simulation of heavy rainfall in the central segment of the Tianshan Mountains, China”为题发表于Atmospheric Research上。

降雨量空间分布图

实测降雨和模拟降雨之间偏差图

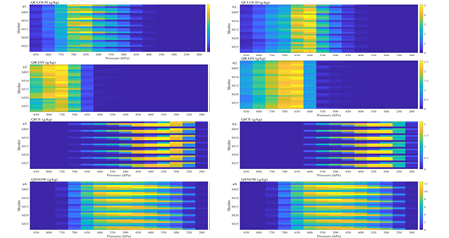

3、天山地区积雪模拟在区域气候模式中的改进

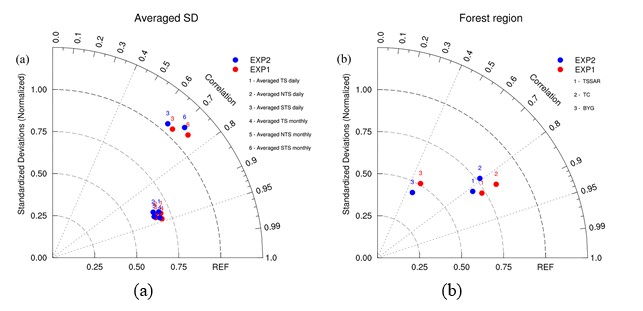

积雪变动对区域的水循环和能量交换产生重大影响,特别是在地形和陆表特性复杂的山区。为了在区域气候模式中更准确地模拟山区积雪过程,需要耦合积雪的变动对流域和区域尺度的水循环和能量交换产生重大影响,特别是在地形起伏和陆地表面特性复杂的山区。为了更准确地模拟山区积雪过程,需要对区域气候模型(RCM)耦合的陆地表面模型(LSM)的植被参数进行准确描述。但是,模型默认的地表植被参数无法在计算中实时更新,从而导致积雪模拟存在很大不确定性。因此,伊犁站科研团队通过遥感叶面积指数(LAI),植被覆盖度(FVEG)和土地利用(LC)产品的实时更新,研究了WRF/Noah-MP模型中关键植被参数对天山地区积雪模拟的影响。研究结果表明,更真实的植被参数可以提高WRF / Noah-MP中积雪的模拟性能,尤其是在森林地区。相比默认参数,遥感产品中的植被参数偏低导致地表反照率增加,积雪拦截量减少,尤其是在消融期。较低的植被密度还可以减少冠层向地表发出的净长波辐射,从而导致地表温度降低,融雪少。此外,较少的积雪截留和融雪减少了地面上的雪水当量,例如在西天山和伊犁谷底的高海拔地区。此研究在区域气候模式中更新植被参数的方法有利于为更准确地模拟山区的积雪资源提供科学信息参考。

相关研究成果以“Improving snow simulation with more realistic vegetation parameters in a regional climate model in the Tianshan Mountains, Central Asia.”发表在Journal of Hydrology(中科院1区top)杂志。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420309859?via%3Dihub

图 (a) 站点观测与模型对照试验在整个天山,北坡,南坡日尺度和月尺度的雪深对比的泰勒图; (b) 森林地区日尺度的观测和模拟对比的泰勒图. 泰勒图表示值越接近参考点精度越高。

4、喀喇昆仑公路沿线冷季气温、降水分布研究进展

降水和温度是与积雪灾害密切相关的两个气象要素,在冷季积雪灾容易造成交通拥堵,甚至生命财产损失。在高海拔的山区,复杂的地形造成站点观测有限,同时卫星降水产品,再分析数据和站点插值产品的粗分辨率阻碍了人们对灾害频发地区降水模式的了解。伊犁站科研团队以喀喇昆仑国际公路(KKH)地区为研究区域,采利用区域气候气候模式(WRF)采用两层嵌套设计(第2层为10 km水平网格)对该区域的温度和降水的时空格局进行了动力降尺度研究。把WRF的模拟结果与站点观测和多源加权集合降水(MSWEP)数据集在冷季进行了比较。结果表明,与站点观测相比,WRF模型很好地模拟了月尺度的温度(R=0.96,平均偏差=-3.92°C)和降水(R=0.57,平均偏差=8.69 mm)。虽然尽WRF高估了降水日数以及低估了降水强度,但是WRF模型捕捉到了区域降水变化和极端降水基本特征。研究区从西北向东南方向呈现两个明显的降水带。Honza到Khunjerab之间的区域在1- 3月降水事件频发。此外,极端降水事件主要发生2-4月的Dasu到Islamabadzh之间的区域。此项研究证明WRF模型有能力弥补资料缺乏的高海地区的气象资料缺失,为这些地区的冷季的减灾工作提供精确的气象数据预测。

相关研究成果以“Evaluation of spatiotemporal variability of temperature and precipitation over the Karakoram Highway region during the cold season by a Regional Climate Model”发表在Journal of Mountain Science杂志。

文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11629-019-5772-5

WRF模拟区域 (a) 和研究区地形特征 (b)。红点、黑点和红线分别代表区域内气象站点、城市和喀喇昆仑山国际公路。

二、考察监测

1、冬季凝结水观测实验

2020年11月28日至12月12日,团队成员在伊犁站进行为期两周的冬季凝结水观测实验。冬季凝结水的形式为固态凝结水(表霜),团队成员使用人造凝结面法对表霜进行收集。

实验分为两个对照组,每组三个重复,以对比两种材料(PET、高吸水性布)作为凝结面时表霜产量的区别。每日对干燥的装置进行称重后,于日落后放置收集装置,日出时再次称重,以估算表霜产量。由于观测期间降雪事件频繁,所以仅有两天观测到与新雪晶体完全不同的表霜晶体,用称重法获取了表霜产出量。凝结水在干旱/半干旱地区中是重要的水分来源,但现有大多数陆地表面过程模型中并未考虑凝结过程。本次实验旨在获取冬季凝结水量及凝结特征数据,用于验证波文比仪器估算潜热通量的精度。本次实验证明了人造凝结面法收集凝结水的可行性,为日后团队凝结水研究工作提供基础。期待在未来其他季节可以观测到更多凝结水的产生。

冬季凝结水观测实验

2、积累期雪层物理特征参数观测

12月5日-12月31日,为探究新雪时的积雪物理特性,伊犁站实验观测员在伊犁站进行雪层物理特性逐日观测。实验观测员于每日10时,14时,20时对雪层行人工观测。观测内容包括密度、含水率、雪层温度和雪深。

观测发现,新雪的物理特性与空间分布和空气温度紧密相关。与已有观测数据对照表明,伊犁地区的积雪密度高于博乐地区,且含水率也高于博乐地区。因而,观测结果对未来积雪资源空间分布研究有重要意义。

人工观测现场

三、交流合作

1. “2020年气候智慧型农业国际研讨会”

9月21-22日,伊犁站站长李兰海研究员网络参加了农村农业部在北京举办的“2020年气候智慧型农业国际研讨会”,做了“Effect of biochar addition on greenhouse gas emission intensity of agro-ecosystem: Meta-analysis”的特邀报告;

2.天山野果林生物保育技术培训班到访交流

10月15日,天山野果林生物保育技术培训班一行人到伊犁站调研学习,在调研学习期间参观了伊犁站低温实验室和雪科普展览馆,冯挺博士在伊犁站会议室为大家做了关于伊犁站的简介报告,张丽霞带领调研人员参观了雪科普展览馆,在参观过程中对雪科普知识进行了现场介绍。参观结束之后,一行人在伊犁站一楼大厅观看了LED大屏展示的“雪花的故事”视频。

会议现场

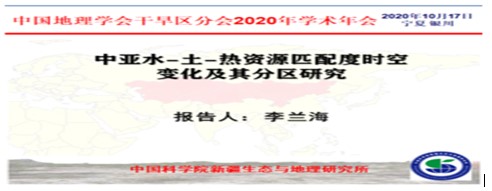

3. 中国地理学会年会

10月17日,伊犁站站长李兰海研究员参加中国地理学会干旱区分会在宁夏银川举行的学术年会,做了“中亚水-土-热资源匹配度时空变化及其分区研究”的大会报告;

4.北京雨根科技有限公司工程师到访交流

11月08日,北京雨根科技有限公司工程师孔维维,协同伊犁站积雪方向科研人员刘洋博士,对气象设备进行维护。期间,工程师先后对位于玉希莫洛盖冰达坂的综合气象监测点、位于拉尔墩冰达坂的风吹雪监测点、位于伊犁站观测场的农田生态气象监测点进行了升级和维护。

此次设备的维护为冬季观测的例行维护,但是从2021年起,伊犁站的站网观测开始布局海拔高于2000 m的观测网络,优化观测要素及规范问题导向型。本次维护的顺利进行具有很强的实践意义。

冬季观测场实景图

5. 咸海生态修复与综合治理国际研讨会

11月24至25日,“咸海生态修复与综合治理国际研讨会”在中科院新疆生态与地理所正式开幕,伊犁站站长李兰海研究员应邀参会。

为期两个半天的会议,通过21场学术报告和专家讨论,与会代表就“咸海危机产生的机理及其危害”、“绿色创新技术在咸海治理中的应用前景与案列”以及“国际合作在区域可持续发展中的作用”等三个专题进行学术交流和经验分享,同时发布了“绿色咸海国际科学倡议”,以期通过此次会议凝聚多边力量,建立多国参与的科学研究和绿色创新技术应用合作机制,为中亚区域可持续发展,为实现联合国可持续发展目标和人民福祉做出贡献。

此次研讨会得到新华社、中国日报、光明日报、经济日报、新疆日报、新疆广播电视台等十多家中央及地方媒体的关注与报道,取得了良好的传播效果。

会议现场

6.那拉提派出所对伊犁站进行安全大检查

12月7日,那拉提派出所民警对伊犁站进行安全大检查。主要对人防、物防、机防、消防等方面进行检查。检查安保人员是否在岗,有无大头棒、盾牌、头盔等基本安保保障物品,随后对监控设施进行检查,检查视频监控器是否正常使用,调取视频监控录像;对灭火器数量,使用期限进行逐一排查,重点部位有无火警报警器,消防栓是否正常使用。

安全检查工作完毕后,民警参观了伊犁站低温实验室、积雪展览馆、园区观测场,同时听取伊犁站工作人员介绍伊犁站的发展历程,观看伊犁站大厅显示屏上站史、观测仪器简介的视频,民警同志不仅是伊犁站所在辖区民警同时是那拉提镇中学法制副校长,他表示,希望今后能让学校学生多来伊犁站感受浓厚的科研氛围,参观伊犁站观测场、低温实验室、积雪展览馆等,激励学生学习的斗志,拓宽视野,不断进步。

7. 中国科学院中-非联合研究中心第二届学术委员会2020年度工作会议

2020年12月26日,伊犁站特别研究助理李倩博士应邀参加中国科学院中-非联合研究中心第二届学术委员会第五次会议暨2020年度工作会议。

会议现场

8.参加“科院星空、博芸盛宴”元旦晚会

2020年12月30日下午,伊犁站成员参与研究所“科院星空、博芸盛宴” 2021年元旦晚会,与地质大数据与矿产资源研究团队成员一起表演诗歌朗诵《可爱的中国》。

2021年元旦晚会活动场景

四、奖项荣誉

12月,经过层层审核,伊犁站特别研究助理李倩博士喜获自治区天山英才计划。

自2015年攻读博士以来,参编专著1部,发表国内外核心论文16篇(第一/通讯作者5篇),承担或参与国家和自治区项目6项,多次出访日本、巴基斯坦、卢旺达、泰国等国家进行学术访问及交流,在区域气候/陆面模式模拟及应用、积雪相关防灾减灾决策和实施、遥感科技创新中发挥了重要作用,取得比较显著的社会效益。

五、台站管理

1、伊犁站召开2020年全站年终工作总结会议

12月20日,伊犁站站长李兰海研究员召开全体工作人员与学生年终总结会议。会上,李兰海站长首先总结了一年来取得的工作,并部署下一年工作计划。工作人员和全站师生纷纷汇报一年来的工作学习情况,李兰海站长对工作人员和学生的汇报提出宝贵意见,为2021年工作提供新的研究思路。同时勉励大家“不忘初心,牢记使命,团结互助,积极进取,2021更上新台阶”,会上李兰海站长再三强调野外工作,一定注意安全,并对工作人员和全站师生讲解在野外工作可能遇到的危险及应对办法。

李兰海站长就试验站正常运行、防疫工作、饮食住宿安全等做进一步要求,确保全站师生及工作人员科研工作生活正常有序进行。

六、疫情之下

野外台站疫情防控是疫情防控工作的重中之重,台站地处偏远,交通不便,条件较为艰苦。伊犁站严格按照那拉提疫情防控指挥部要求,严格执行疫情防控注意事项,积极克服疫情带来的不利影响,各项观测试验逐步开展,不断完善台站运行的各项管理措施积极克服疫情带来的不利影响,保障伊犁站各项工作顺利进行。截止2020年12月,伊犁站共发表文章24篇,其中SCI 17篇,CSCD7篇。

同时,李兰海站长定期通过线上会议对伊犁站工作安排进行一一部署,要求大家坚持文献阅读,每周汇报学习进展;野外试验正常开展,台站运行正常。