2020年1-8月,中国科学院伊犁河流域生态系统研究站(以下简称“伊犁站”)工作人员坚守工作岗位,依托野外站积极开展科研工作,保障试验正常开展。至2020年8月,伊犁站积雪生态水文与灾害团队已发表论文十余篇。

在疫情期间,伊犁站科研人员的工作并没有放松。一方面,积极推进科研进度,疫情期间投稿科技论文5篇,接收论文2篇。另一方面,伊犁站工作仍有序开展,以科研成果为依托,与社会各界开展线上行业交流,服务区域经济建设,同时用实践经验支持科研,促进了科研成果与社会需求之间的有效耦合和互动。具体情况如下:

一、科研进展情况

1、中亚降水的构成及极端降水事件变化

在全球气候变暖背景下,干旱区极端降水事件频发,增加了洪水,土壤侵蚀和干旱的风险。中亚地区作为典型的干旱区,水资源缺乏、生态系统脆弱,探索该地区降水的不规则性和集中性对区域的农业发展和生态系统服务具有重要影响。日尺度上的降水集中性指数被广泛用于揭示日降水的构成,评估极端降水事件对总降水量的贡献。降水多样性指数可用以调查不同等级降水的均匀度,揭露降水的不规则性。但是中亚地区站点资料稀疏且缺失严重给研究带来了不便。

伊犁站科研团队,基于日尺度的高精度多源融合的格点降水数据对1979-2016年中亚地区的日尺度降水集中性和多样性进行了研究。研究结果表明:1. 降水日数和降水量少的地区集中度高,降水呈现极度的不规则性,且主要位于咸海流域和塔里木盆地东南边缘。2. 降水集中度和降水多样性呈现相反的分布格局,降水越不规则表明各降水等级之间的分布越不均匀。3. 更多的降水产生由小雨转向极端降水事件,造成了降水频率多样性的增加,致使了整个区域的降水集中性下降。同时加大了区域洪水和土壤侵蚀的风险。4. 大西洋多年代际振荡在年尺度上对区域的降水集中性和多样性具有显著的影响。此研究结果对气候变暖背景下干旱区极端灾害事件的防治和水资源管理具有重要现实意义。

相关研究成果以“Spatiotemporal variability of the precipitation concentration and diversity in Central Asia”发表在Atmospheric Research 上。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169 8095 19312013?dgcid=rss_sd_all

2、WRF模式不同云参数化方案在天山山区的强降雨预报能力检验及集成试验

随着高寒山区水文模拟研究的深入,迫切需求高分辨率的降雨数据作为分布式水文模型的驱动数据。故本研究利用中尺度数值气象预报模式WRFV3.9,采用27、9和3km三重嵌套,选用4种云微物理方案(morrison,WSM6,Goddard, Tompson),7种积云方案(KF,BMJ,GF,Grell-3,KF-CuP,New SAS,GD),对发生在新疆天山中段山区的两次典型强降水进行模拟实验,对比并探讨不同云微物理方案和积云动力方案对该区域累计降雨量模拟的影响。结果表明:(1)在天山中段山区,28种物理方案均能够模拟出强降雨的分布特征。然而,28种物理方案模拟得到的降雨落区和累积降雨量存在着显著的差异。(2)28种物理方案模拟得到的云中水成物的模拟结果显示,模拟降雨量偏多的方案中其雪晶含量明显较高。仅WSM6云微物理方案因具有依靠温度调节雪晶和冰晶含量的机制,使其适用于模拟该区域3千米分辨率下的累计降雨量模拟。(3)对比28种物理方案模拟得到累积降雨量和累积降雨量的大值区域分布,发现Grell3方案的优点在于允许沉降影响延伸到临近的网格,使其更适合该区域3km空间分辨率的累积降雨量的模拟。综合研究表明:WRF模式对天山的复杂地形区域的降雨量具有极强的模拟能力,若能够完善研究区域云微物理、积云动力物理方案的机理,WRF模式的模拟精度还能够进一步提高。

此研究结果对气候变暖背景下干旱区极端灾害事件的防治具有重要现实意义。

相关研究成果以“Impact of the WRF with different cloud microphysics and cumulus parameterizations on the simulation of heavy rainfalls in the central segment of the Tianshan Mountains, China”发表在Atmospheric Research 上。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809519316084

3、分布式生态水文模型与水资源优化配置耦合在流域尺度农业用水优化配置中的应用

流域尺度农业用水优化配置对灌溉农业可持续发展和水资源可持续利用具有重要作用。作物水分生产函数和地表水资源是农业用水优化配置的重要组成部分。作物水分生产函数与作物产量参数密切相关,各子流域地表水资源存在差异且受河道取水影响。但是,考虑作物产量敏感参数的作物水分生产函数或各流域天然产流量尚未用于流域尺度农业用水优化配置。

针对上述问题,伊犁站黄法融博士、李兰海研究员与中科院地理所莫兴国研究员、胡实博士合作,利用包含作物光合能力参数空间异质性的分布式生态水文模型,获取了各配水单元作物水分生产函数以及各子流域天然产流量,并以华北典型山区-平原流域为例,将获得的函数和变量用于了以流域整体农业效益最优为目标的流域尺度农业用水优化配置。结果表明,在现状代表年份,使所有单元河道生态需水都满足的情况下,农业用水优化配置将使流域粮食产量上升0.4%,但将牺牲部分城市生态用水和农业用水公平性。在2020s,假设生活需水、工业需水、河道生态需水都充分满足的情况下,在平水年和枯水年情景,整个流域将存在8%和26%的水资源亏缺,农业用水优化配置将使这两个情景下的作物产量分别上升2%和7%。上述结果表明,通过分布式生态水文模型与水资源优化配置模型的耦合,流域水资源利用状况和农业产量得到了有效提升,该研究还为流域尺度水资源综合管理提供了一套方法。

研究结果以Agricultural water optimization coupling with a distributed ecohydrological model in a mountain-plain basin为题发表在Journal of Hydrology上。

文章链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420307964

4、积雪生态水文与灾害团队巩乃斯河流域积雪特性调查

2020年1月2日至1月8日,为了了解清楚巩乃斯河流域的积雪特性,伊犁站积雪生态水文与灾害团队成员对巩乃斯河流域展开了积雪特性调查,在调查过程中团队新成员学习包括snowfork在内的各种积雪观测仪器的操作和观测规则,有利于后续人才队伍的培养;并在积雪站进行了连续48小时(每隔2小时观测一次)雪层温度连续观测,获得了高精度的雪层温度数据,为更好的了解积雪特性提供数据支撑。

工作剪影

5、执行新疆第三次预科考积雪专题野外考察

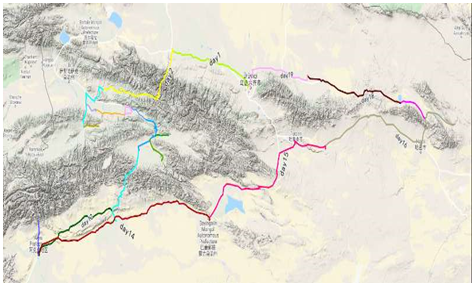

2020年1月9日至1月21日,为执行新疆第三次预科考积雪专题,伊犁站积雪生态水文与灾害团队对天山山区、帕米尔高原开展了积雪考察。途径:乌鲁木齐,石河子,奎屯,乌苏,精河,博乐,伊宁,昭苏,特克斯,新源,库尔勒,阿克苏,喀什,红其拉甫,行程约6800公里。沿途进行积雪样方测量,其规格为25*25 千米,均匀格点采样。获取的数据为项目执行提供了数据保障。

6、积雪生态水文与灾害团队环天山山区夏季雪线环境野外考察

6月21日-7月9日,伊犁站积雪生态水文与灾害团队开展了环天山山区夏季雪线环境野外考特征特点。行程共计7000余公里。主要开展如下工作:

1、按照山地-绿洲-荒漠系统的土壤分异规律,调研团队采集34个土样,并对其类型、粒径进行了测量;

2、调研团队对伊犁河、开都河、塔里木河等河流周边覆被环境进行考察,完成水样采集55个,完成植物标本采集35个;

3、调研团队重点对乔尔玛至巴音布鲁克的积雪覆盖区域进行了观测,尤其是对巴音布鲁克夏季降雪形成的积雪进行了观测,完成37处积雪特性观测记录,第一次获得了天山夏季积雪。

调查线路

巴音布鲁克夏季积雪调查

7、新疆生地所“5.12全国防灾减灾日”伊犁站科普活动

5月10日至17日,为响应生地所关于“5.12全国防灾减灾日”的系列科普活动,伊犁站工作人员张丽霞开展了为期一周的关于积雪灾害的科普宣传,此次科普宣传采用海报展览的形式,涉及了暴雪、雪崩、融雪性洪水、风吹雪和牧区雪灾在内的5种主要积雪灾害的形成原因及预防措施。通过本次科普宣传使大众了解了关于积雪灾害的相关防治措施。

“5.12全国防灾减灾”伊犁站宣传活动

8、新疆生地所全国科技周系列科普活动

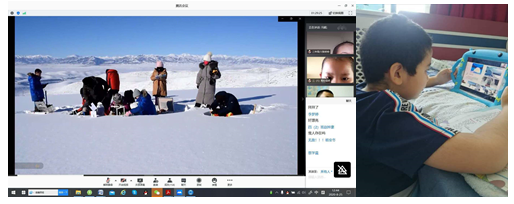

8月25日,在读博士冯挺代表团队参与生地所主办的“成长之路 爱心科普”线上科学公开课活动,为新疆地区中小学生进行了线上科普报告,吸引了来自150团中学、121团小学等地154名学生参加。

科普宣讲中冯挺博士对雪花形成特点、雪晶体特点、雪晶体“生命发展过程”、积雪资源功能、积雪灾害及团队相关野外工作等方面进行了通俗易懂的科普介绍。报告结束后冯挺博士和参与线上科普的中小学生进行了生动有趣的问答互动,用生动活泼的语言解答了同学们对于积雪科学相关的疑问,同学们被美丽的雪花和可怕的雪崩深深的吸引。本次科普活动加深了大众对于积雪科学及团队相关工作的了解。

线上科普

二、对外合作与交流情况

1、第一次新冠肺炎疫情防控(1月)

2020年1-3月,因新冠疫情防控需要,伊犁站坚定不移贯彻落实自治区党委疫情防控各项决策部署,按照那拉提疫情防控指挥部要求,第一时间将伊犁站值班室作为防控疫情临时指挥点,为伊犁州的疫情防控助力。

2、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所工作人员到访交流

7月4日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所7名工程师参观访问伊犁站。期间,来访工程师帮助我站安装了实验室危化品试剂柜,并对我站实验员进行了试剂柜规范操作培训。在培训过程中,工程师从试剂柜安全使用规范操作流程以及使用过程产生的问题和应对措施详细讲解,实验员就规范操作流程中一些具体问题提问,工程师有针对性地进行了回答。本次交流培训活动为伊犁站实验室危化品试剂存放规范化奠定了基础。

现场培训

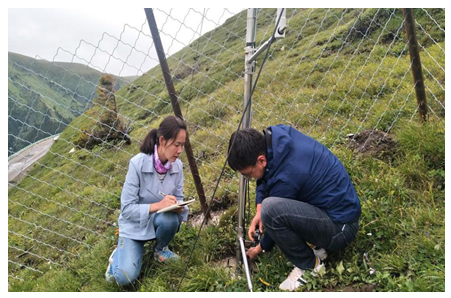

3、第二次青藏高原综合科学考察队-中科院新疆生地所帕米尔科考分队到访交流

7月5日,第二次青藏高原综合科学考察队-中科院新疆生地所帕米尔科考分队成员到伊犁站调研。伊犁站刘洋博士带科考成员分别参观了园区、站区观测场及伊犁站积雪科普展览馆。参观期间,双方科技工作者相互交流,刘洋博士对雪崩、融雪洪水、风吹雪灾害的发生发展特点进行了介绍,并对冬季积雪观测区域范围、积雪观测要素等进行了详细介绍;李文军副研究员重点就高寒山区植被调查方法进行了介绍。本次经验交流拓展了伊犁站在积雪相关领域的科研思路。

合影

参观积雪科普展览馆

4、中国民用航空新疆空中管理局到访

7月7日,中国民用航空新疆空中管理局一行3人访问伊犁站。期间,我站工作人员刘洋博士、楚懿实验员带到访人员分别参观了园区、站区观测场。参观期间,刘洋博士就强降水天气数值预报经验进行了介绍,空中管制员杨斌就各类型飞行器的空中管制方案进行了介绍。本次经验交流极大地丰富了伊犁站研究人员的航拍思路。

5、中国科学院野外台站基建修缮项目验收

7月10日,野外基建修缮项目验收专家组一行15人对伊犁站基建修缮项目进行验收。专家组实地对修缮项目结果进行了考察和质询,我站韦新誉、刘洋和楚懿陪同,并对修缮项目内容、实施等进行了细致的汇报;专家组对修缮项目验收结果予以肯定。此外,针对修缮项目中的供电问题,专家组提出了宝贵意见,特别是对野外站用电及冬季供暖提出了建议。

6、北京雨根科技有限公司工程师到访

7月7日,北京雨根科技有限公司工程师来伊犁站进行气象设备维护。期间,工程师先后对位于玉希莫勒盖冰达坂的综合气象监测点、位于拉尔墩冰达坂的风吹雪监测点、位于伊犁站观测场的农田生态气象监测点进行了维护。此外,工程师对我站工作人员进行了气象设备维护培训。此次交流活动丰富了伊犁站工作人员的气象设备使用知识,提升了伊犁站综合观测的保障能力。

仪器调试

野外观测点现场操作培训

7、伊犁州公路管理局那拉提分局负责人到访

7月21日,伊犁州公路管理局那拉提公路分局局长周豪一行调研伊犁站。周豪局长全面调研了伊犁站现有观测设备类型和观测要素构成。我站工作人员刘洋和楚懿介绍并展示了伊犁站现有设备观测性能,并以7月19日的强降水天气为范例,对观测数据进行了展示。此外,刘洋博士还对雪崩、融雪洪水、风吹雪灾害的发生发展特点进行了讲解。周豪局长对伊犁州公路管理局那拉提公路分局所属G218积雪灾害类型进行了介绍,并期盼在冬季交通保畅通方面与我站有广阔的合作。本次经验交流为伊犁站将科研成果拓展到实践应用提供了有益支持。

8、第二次新冠肺炎疫情防控

第二次新冠肺炎疫情于7-8月突然爆发,在此次战“役”中,伊犁站坚定不移贯彻落实自治区党委疫情防控各项决策部署,第一时间传达自治区党委常委(扩大)会议精神,统一思想认识。李兰海站长第一时间安排部署伊犁站各项防控工作,积极响应那拉提镇防控疫情指挥部号召。伊犁站党员楚懿同志,积极踊跃加入到志愿者的队伍中去,以实际行动践行共产党人的初心使命,知责担责尽责,展现了强烈的大局意识和担当精神,为那拉提镇疫情防控工作做出了积极贡献。

社区民警干部慰问伊犁站

引导当地居民核酸检测

那拉提社区采集核酸信息

另外,伊犁站1-8月开展的科研工作将有效攻关当地经济建设中的难题,其间形成的结果方案为持续推进的冬季交通、冬季旅游及冬季体育运动提供有效的智力支持,对发展冬季经济的决策具有重要的科学意义。